こんにちは、フェリシモしあわせ共創事務局です。

みなさん、10月18日が「ドライバーの日」だということをご存じでしょうか。

トラックやバスなど物流業界を支えるプロのドライバーの方々に感謝を伝えるとともに、労働環境の改善や地位向上を願って制定された記念日です。

この日にちなんで、改めて、物流推進部のお二人にお話を伺いました。

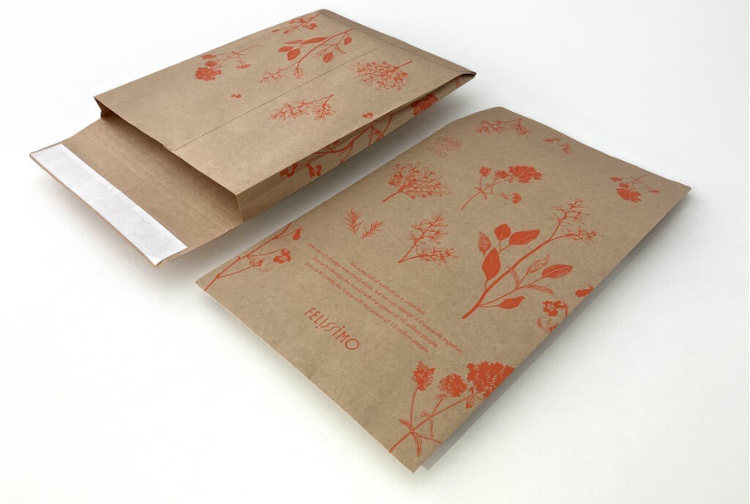

フェリシモでは、これまで段ボールが中心だった「お届け箱」に加え、2023年から新たに「お届け袋(宅配袋)」を導入しました。その背景には、紙資源の大量消費や再配達件数の増加といった社会的課題に対して、私たちにできることはないかという思いがありました。

段ボールから袋へ切り替えたことで、環境への配慮に加え、送料削減や配送効率の向上にもつながっています。また、導入後には、「お届け箱・お届け袋」に関する初のアンケートを実施。その結果、「環境に配慮していてうれしい」「再利用できて便利」といった声に加え、配送員の方々へのあたたかい応援メッセージも多数寄せられました。ふだんはなかなか直接伝えられない感謝の気持ちが届けられたことは、物流の現場で大きな励みとなっています。

この「お届け袋」導入の経緯や工夫、そして今後の展望について、担当者にお話を伺いました。

話し手:川澄綾子さん、ダシルバナカノみおさん

聞き手:フェリシモしあわせ共創事務局

Q1、どのような経緯でお届け袋の改革が始まったのでしょうか?

ダシルバナカノ:お届け袋を作りましょうと言い出したのは、私なんです。改革のポイントは紙の使用量を削減できること、再配達の増加を防ぐこと、高騰し続ける送料への対策の3点でした。フェリシモですでにゆうパケットで使用していた段ボール(M1サイズの箱)は、一見するとシンプルに見えますが、実は、普通のみかん箱のような段ボールよりも複雑な構造になっているため、紙の使用量が多いのです。また、ポストに入る前提で作ってはいるものの、角ばっているので、ポストの仕様によっては投函ができず再配達になってしまうことも多かったのです。そして、送料です。M1サイズの箱は、ゆうパケットで送れる3センチの厚みでしたが、ゆうパケットの送料は1センチ・2センチ・3センチと、1センチごとに送料が変わります。例えば、ハンカチなどの薄くて1センチで送れる商品であっても、送料が3センチ分になってしまうため、決してリーズナブルとは言えませんでした。そうした背景から、袋の導入を検討し始めたんです。

Q2、環境や物流に対する課題へアプローチしたいという思いから始まった取り組みだったのですね。しかし、これまで、段ボールを使われてきたことには理由があったと思います。袋に変えることのリスクはなかったのでしょうか?

ダシルバナカノ:もちろん、クリアすべき課題はありました。商品保護の観点から見れば、やはり四隅が頑丈で紙が分厚い段ボールを使うことがベストでしょう。商品を封筒に入れてお届けする際の大きな懸念点は、ぬれることでした。その課題を解消すべく、紙から開発しました。一見するとただのクラフト紙に見えるこの封筒ですが、実は内側にはニスを塗ってあります。この工夫により、表面はぬれてしまっても、中の商品はぬれません。また、表面にニスが塗ってあると、粘着力が弱くなり送り状の定着が悪くなってしまいますが、内側に加工をほどこすことでその問題もクリアしています。さらに、ポリプロピレン(PP)を貼ってしまうと、プラスチックの一種ですからリサイクルができませんが、ニスは自然に分解されるため、この封筒は古紙として再利用もできるんです。商品を損なわないかという最大の課題については、封入するものを限定するなど、現場レベルで運用方法を練ることで解決していきました。

Q3、 商品保護の品質を損うことなく、リサイクル可能な紙に変更することもできたのですね。環境面や配送の視点からは、どのような点が大きく改革されたのでしょうか?

川澄:紙の使用量を削減することができました。段ボールを使用した場合、一番薄い紙を使ったとしても重さが110gになりますが、今回作ったクラフトのお届け袋は26gです。単純計算をしても、紙の使用量をおよそ4分の1におさえています。

ダシルバナカノ:厚みが変わったことで、配送面でも大きく変化しています。前述の通り、配送先のポストにはさまざまなタイプがあり、3cmの段ボールだと入らない場合があります。そうなると、その荷物は持ち戻りになり再配達しなければなりません。しかし、封筒であれば、端っこを少し折って入れられるので、持ち戻りがなくなる。その分、宅配業者さんは再配達しなくて済むんですよね。もう一つ心配していたことが封筒の強度でしたが、この封筒を使い始める前に、北海道と沖縄へテスト配送を行いました。カタログなどを多く入れて3センチの厚さまで膨らませて。それでも、全部破れずにお届けすることができて、これなら日本中どこでも行けるだろうというお墨付きを得て運用を開始することができたんです。

Q4、一石二鳥どころか、一石三鳥にも四鳥にもなったのですね。今回の改革を実践するにあたり、お二人はチームとして並走されてきたと思うのですが、お互いにどのような役割を担っておられたのでしょうか?

ダシルバナカノ:私は、フェリシモの物流倉庫「エスパス」全体を俯瞰しながら、オペレーションの効率化や資材の見直しなどを行っています。

川澄:私は、出荷時の運用や資材管理をしています。出荷をする際に、どうすればオペレーションがしやすくなるのか、どのタイミングでどの資材を使うのかなどを、現場レベルで考えるお仕事をしていました。

ダシルバナカノ:私の場合、現場のおおまかな問題点はわかるのですが、それを解消するための具体的なオペレーションの改善点を見出すことが経験上難しくて。ですから、アイデアを現場に落とし込む部分を彼女と相談をしながら行ってきました。川澄さんは、ほんとによく現場に足を運ぶんです。わからないことを聞くために現場に行くのだと川澄さんは言いますが、ご自身が妊婦さんでありながらスタッフの体調にまで気遣ったり、仕事以上のコミュニケーションをちゃんと取りながら商品の出荷までを見守ってくれているんです。

Q5、現場レベルでは、資材が新しく加わることによるオペレーションの変更はどのようになされたのでしょうか?

川澄:どの資材を使って商品をお届けするのかを決めるのは、現場のスタッフです。その都度、複雑な判断をしなくていいようなルール設計は欠かせません。ですから、実際に作業をするスタッフと一緒に、封筒に商品を入れたりする作業を行いながら検証を重ねていきました。実は、以前にマチのないタイプの紙のお届け袋を取り入れた際に、作業スタッフにとっては、資材を導入するメリットもわからず、どのように使えばいいのか混乱を招いてしまい、自然消滅してしまったことがあったようです。けれど、今回はダシルバナカノさんが熱意を持って企画をし、すごく使いやすいお届け袋を作ってくださいました。やるからには絶対に成功させたいと思って、作業スタッフと一緒に運用ルールを考え、マニュアルを作りました。納得感のあるマニュアルさえあれば、作業スタッフが迷うことなく判断できますから。

ダシルバナカノ:例えば、割れ物や食品には使えないことを前提に、厚みが3センチ以内に収まるハンカチなどの商品を対象とすることや、厚みが3センチ以内であっても化粧品は対象外とすることなどを、ルールに落とし込みました。しかし、運用が始まってちょうど1ヵ月くらいたったころ、私が産休(産前・産後休業)に入りました。川澄さんに引き継ぎをしたのですが、本当にきめ細やかに現場の方とやりとりしてうまく運用してくれたおかげで、今ではお届け袋が当たり前に使われるようになりました。ちなみに、実はこの取材の後、今度は川澄さんが産休に入られるので、今度は私が現場を守らなくてはと思っています。不思議なことに、物流推進部は産休リレーのバトンがつながっています(笑)

Q6、ていねいに運用方法を見直したのですね。マチのない「ボタニカル柄角2封筒」もリニューアルされたのだとか?

ダシルバナカノ:ふたの部分にミシン目を入れて、開封しやすくしました。厚みのない封筒なので、薄いカタログや明細書などの、商品以外のものをお送りするために使うことが多いものです。きっとご経験がある方が多いと思うのですが、テープの粘着力が強いと、手では開けられなくはさみが必要ですよね。しかし、お客さまの立場になって考えてみると、商品ではないものが届いたとき、中に入ってるものが何なのか気になると思うんです。そういうものこそ、ポストの前で開けてしまいたい。上長とともに、そうした心理を想像しながら議論を重ね、開けやすい仕様にすれば開封率が上がるのではないかと考えたんです。そこで、最終的にミシン目をつけてみようということになりました。厚めの紙で作ったので強度も担保できています。

また、これまではマチのない封筒は白い紙で作っていましたが、茶色いクラフト紙に変えました。紙を白くするためには、本来は漂白の工程が必要で、その際に多くの薬品や水、エネルギーが消費されます。今回の封筒では、その工程をなくすことで、薬品の使用を減らし、排水による環境への影響もおさえることができています。お取引先さまからお聞きした話によると、日本では多くの段ボールがリサイクルされているのですが、これらを白い紙にするためにはやはり漂白をしないといけないので、環境負荷はあるということでした。

Q7、封筒を手に取っただけではわからない、使う人や環境への配慮が行き届いていますね。2024年には、お届け箱・お届け袋についてアンケートをとられたと聞きました。どのようなお声が集まったのでしょうか?

川澄:通常のお届け箱の満足度や、商品をお届けする際に封筒が使われていることへの印象について知りたいと思い、20個の設問をしました。8,000人以上のお声が集まり、集計をしてみると、ポジティブな意見がとても多くて、うれしいおどろきでした。また、特に配達員へのメッセージの記入欄を設けていたわけではなかったのですが、自由記述欄に配達員の方々への応援メッセージが寄せられていて! お客さまが自発的に応援メッセージを入れてくださっていたことにも、その内容にも胸が熱くなりました。「配達員の方々にメッセージを届ける機会を作って下さってありがとうございます」というお客さまからのお声もありました。読み入ってしまって、集計がなかなか進なかったほどです(笑)。これらのお声を、私だけが読むのではもったいないと思い、地域ごとにまとめたメッセージを社内でも共有しています。

ダシルバナカノ:フェリシモの置き配専門の配送会社LOCCO(ロッコ)の配達員のみなさまにも、もちろんこれらの声をお届けしています。配達員の方々は、縁の下の力持ちです。特に、置き配では、お客さまと直接会うことがないので、表情も見えずどのように思われているかがわかりづらいんですよね。ですから、お客さまの声を聞くことは、とても励みになるとのお返事をいただいています。

Q8、アンケートのなかでは、お届け箱を再利用されているという声もたくさんあったそうですね。物流推進部としてお届け箱の再利用に関して何か取り組んでいることはありますか?

川澄:フェリシモでは、お届け箱をコミュニケーションツールと捉えています。デザインや仕様にもこだわり持っているんです。お客さまからは「デザインがおしゃれ」「シンプルで飽きのこない」という反応や、受け取ったときに「ワクワクした」というお声もいただいており、再利用されるお客さまも多いようです。

ダシルバナカノ:新しくできたお届け袋については、より再利用しやすくするために、断裁できるガイドをひいておいて、ブックカバーとして使えないかなどと考えています。実はこれまで、私たち物流推進部が資材の開発をする機会はなかったんです。しかし、物流の現場を見ている私たちだからこそ、お客さまにお届けする際に配慮しなければならないことを一番理解しています。ですから、私たち物流チームからもっと課題を発信して、改革を促していきたいと思っています。私たちは、お客さまの手元にお届けする際の最後の砦ですから。

Q9、配送は、社会インフラとして欠かせない一方で、再配達による負荷やドライバーの確保・働き方など、さまざまな課題に直面しています。物流面において、これからもっとサステナブルな仕組みを実現するために考えていることはありますか?

ダシルバナカノ:さまざまな課題がある中で、特に気になっているのは「持ち戻り」の多さです。その解決策の一つが置き配だと思いますが、現状には課題も残っています。例えば、表札がない場合にはお届け先が本当に“鈴木さん”のご自宅なのか判断ができず、住所は正しくても実際は“田中さん”の家だった、というケースも起こり得ます。こうした状況から、置き配におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が必要だと強く感じています。配送先を正確に特定し、配送業者と確実にマッチングできれば誤配は防げます。また、盗難リスクもあるため、安全性を高めるには宅配ボックスの設置を義務化することも有効な手段と考えられます。置き配は配送業者にとって便利な方法ですが、紛失時の補償を考えるとまだ課題が多いのも事実です。だからこそ、荷物を受け取る側も含めた仕組み全体の改革が必要だと思います。

Q10、最後に、運送ワーカーの方へメッセージをお願いします!

ダシルバナカノ:育児休業中、毎月フェリシモから荷物が届きました。自宅にいることが多かったので、楽しみにしていた商品が届くことはもちろん、お願いをした時間帯にものが届くということがすごくうれしかったんです。これって、当たり前のことではないんですよね。「ご自宅にいらっしゃいますか?」とていねいにお電話で確認をいただいたこともありました。こういうお仕事をしてくださっている方たちがいるから、フェリシモの商品をお客さまにちゃんとお届けすることができるのだなと改めて実感しました。ですから、フェリシモの立場としても、お客さまの立場としても、双方の立場からありがとうございますとお礼をお伝えしたいです。

川澄:私も同じ気持ちです。アンケートを取っていた時期がちょうど年末年始で、東北地方では天候も不安定で積雪もありました。そんななかでも、配達時間を守り、ていねいに届けてくださっている方たちがいる。そういう方たちがいるからこそフェリシモの商品を遠方のお客さまへお届けできるのだと痛感いたしました。配送に携わる方々には、体調に気をつけていただいて、働き方や自然環境の改善においてもともによい方向へ歩んでいけたらなと思っております。

コメント