#29 [2025/06.10]

わたしたちの、このごろ

いま、肩書きはありません。でもやっと自分の人生を歩き始められたような気がしています

竹澤日菜子さんHinako Takezawa

こう語るのは、現在キャリアブレイク中の、竹澤日菜子(たけざわ・ひなこ)さん、25歳だ。 数ヵ月前まで東京で会社員として働いていた彼女はいま、神戸で、日々さまざまな人と出会いながら、自分の歩幅で次の道を探している。

「先読みひなちゃん」と呼ばれた子ども時代

福井県で育った竹澤さんは、三姉妹の長女。幼いころから人の言動を観察したり、ものごとの裏側を読み取ったりするのが得意だったという。

竹澤さん:例えば、先生が持っている教材を見て、次の授業の内容を言い当てたり。人と話しているときに、その人の性格や考えを自然と読み取ろうとしてしまう子どもでした。なんでも知りたい気持ちが強くて、母からは「先読みひなちゃん」と呼ばれていましたね(笑)。

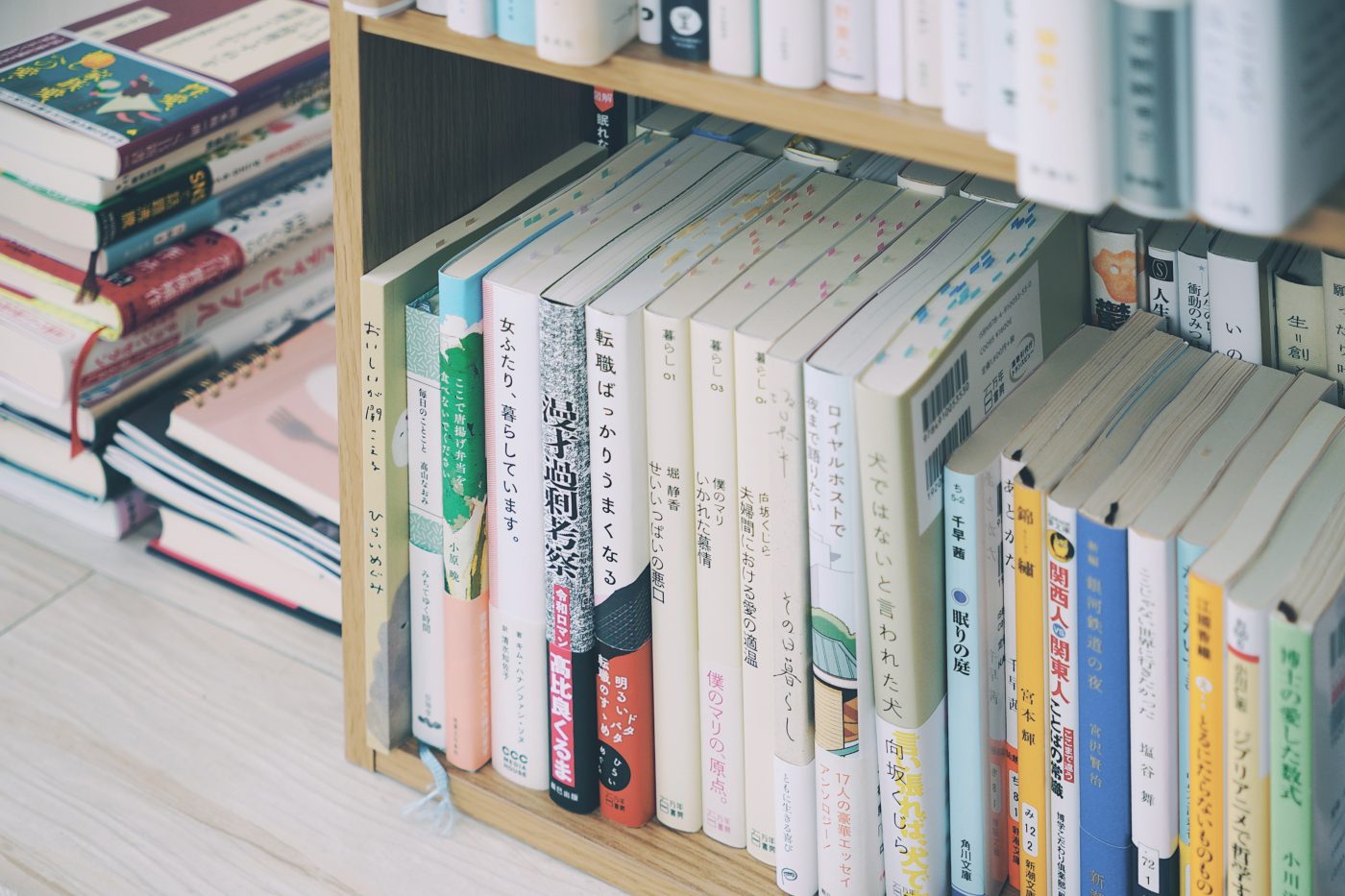

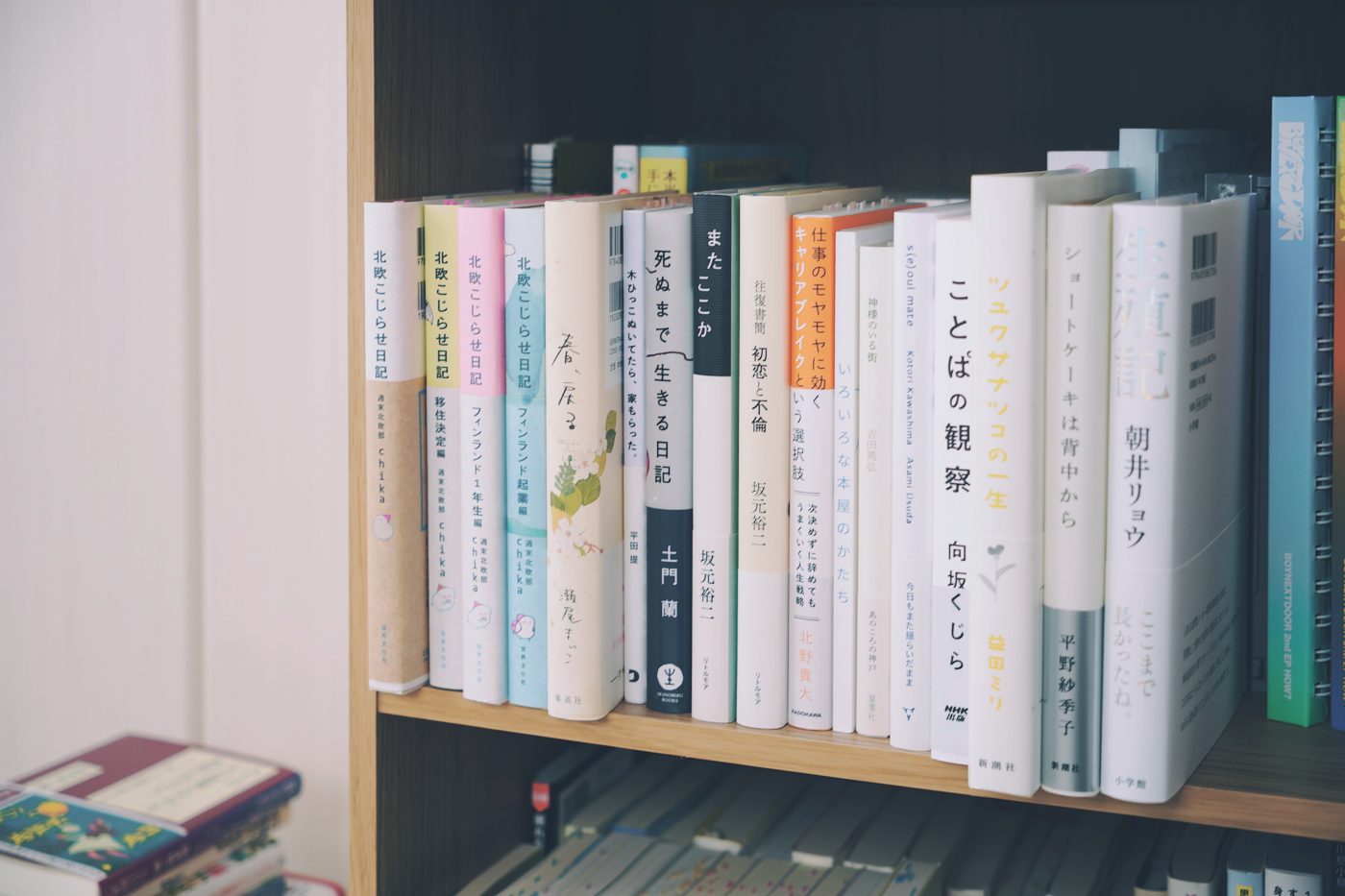

そんな竹澤さんの探究心を育てていたのは、本との出会いも大きかったのかもしれない。

図鑑や絵本、物語……家のあちこちにさりげなく置かれた本たちは、彼女の好奇心をくすぐる小さな入口だったという。

竹澤さん:将来なにに興味を持つか分からないから、まずはいろんな世界にふれられるようにしておこうという母のはからいでした。週末にはよく、図書館にも連れて行ってくれました。

しかし、周囲を達観する「少し大人びた子ども」だった竹澤さんにとって、小学校高学年から中学時代は、苦しい時間だったと振り返る。

竹澤さん:学校では、勉強がよくできる優等生として見られていたと思います。グループワークでも「ひなこちゃん、できるからやってよ」と押し付けられたり。でもそれに嫌と言えない自分がいて。人間関係を壊したくなくて、いい子を演じてしまっていました。

「人に合わせる」から

少しずつ解放された高校時代

そんな彼女にとって、高校進学はひとつの大きな転機となった。

学力を活かして進学した地域の進学校。中学時代の先生がかけてくれた「自分のレベルに合う場所に行けば、もっとおもしろい人に出会えるよ」という言葉を信じて選んだ進路だったそう。

竹澤さん:本当にその言葉の通りでした。周りに人間関係のいざこざがなくて驚きましたね。誰かと比べたり、張り合ったりする雰囲気がなくて。そういうの、みんなくだらないって思ってる感じがありました。フィーリングが合う人たちと過ごすことで、人に合わせてばかりいた自分も、少しずつ変わっていった気がします。

人と話すことが楽しい。無理に演じなくてもいい場所がある。そんなささやかな喜びを、高校生活のなかで取り戻していった。

しかし、進路を選ぶタイミングになると、再び「空気を読む自分」が顔を出してしまったそう。

竹澤さん:事あるごとに父から「薬剤師になれば、どこに行っても食べていけるぞ」と言われていて。確かに理にかなっているし、そんなに嫌じゃないなら……と、高校2年生の文理選択では理系を選んでしまったんです。

父の言葉の通りに薬学部を目指していたが、高校3年生の夏、ふと我に返って考えたという。

竹澤さん:私は理系科目よりも国語や言葉の成り立ちを考えることが好きなのに、なんでこの道に進んでいるんだろう?と。そこから思い切って文転することは決断できましたが、文学部に進む勇気までは持てなかったですね……。

自分の本当にやりたいことではなく「就職に有利そう」という理由で、文系の中でも経済学部を選んだ竹澤さん。

竹澤さん:やっぱり現実的な選択をしてしまったんですよね。今思えば、もっと思い切ってもよかったなと。

「好きなこと」と仕事を

別で考えてしまった後悔

経済や社会の仕組みに特別な興味があったわけではなかった竹澤さんは、案の定、授業も、学部の人たちとの会話も、どこかうわの空のまま過ぎていったという。

それでも、大学生活のすべてが退屈だったわけではない。むしろ、その外側にある塾講師のアルバイトや、サークル活動で出会った人たちとの会話の中に心地よさを見出していった。

竹澤さん:趣味などが似ている人たちと、自分の言葉で深く話すことがやっぱりいちばん楽しくて。「私は人を深く知ることが好きなんだな」と、自分の「好き」がはっきりしたのは、大学時代だったと思います。

言葉を交わすことで相手の世界にふれ、自分の思考がひらかれていく感覚がたまらなく好き。しかし、その感情と就職先を結びつけることはできなかったという。

気づけばまた、「大手」「福利厚生」といった「安心できそうな選択肢」を自然と手に取ってしまっていた。

竹澤さん:最初に選んだのは、大手の通信会社でした。きちんとお給料も休みももらえて、仕事内容も好きではないけど嫌ではない。でもなぜか、心は日に日にしんどくなっていきました。

就職から3年が経ったころ、休みの日に趣味を楽しむ気持ちにもなれず、「もう限界なんだ」と気づいたそう。

竹澤さん:就職する前は、仕事と好きなことを分けて考えていて。休みの日に好きなことができればいいと思っていたのですが、人生の多くの時間を費やす仕事の時間も、やっぱり心から楽しめるものがいい。私にはその方が向いているんだと、やっとそこで気がつきました。

「辞めたいけど辞められない」に

光をくれた神戸の出会い

とはいえ、次の道がすぐに見つかるわけでもない。そんな、「辞めたいのに辞められない」状態に一歩踏み出すきっかけをくれたのは、就職のために上京して以来、久しぶりに訪れた神戸での出会いだった。

竹澤さん:昨年(2024年)の年末に、大学時代にアルバイトをしていた塾の仲間との集まりがあったんです。たまたまその翌日には、以前から気になっていた「スナックこのごろ」が開催される日でもあって。なんだか呼ばれているような気がしてどちらにも参加しました。

久しぶりに会った塾の仲間は、自分のやりたいことを実践している人が多く、エネルギーをもらった。そしてなによりも「スナックこのごろ」での出会いが彼女の背中を押した。

竹澤さん:同世代で会社を辞めた経験のある人とたくさん出会ったんですよ。泣きそうになりながら「辞めたいけど怖い」と話したら、みんな「大丈夫、なんとかなるよ」と言ってくれて、先が決まっていなくても辞めてもいいんだと思えました。

また、そんな出会いの中で、神戸ではより自分らしくいられると感じた竹澤さん。

2025年2月、会社を辞めて神戸へと戻ってきた。

肩書きのない生活を始めて数ヵ月。暮らしはとても充実しているという。

竹澤さん:これまでは、大学や会社の名前で勝手に評価されるのが苦しかったのですが、今は自分の言葉で話すからこそ、「自分の人生を生きている」という実感があります。

写真や文章の仕事を時折こなしつつ、さまざまな人と出会い、少しずつ「次の一歩」を模索している彼女は、とてもキラキラして見えた。

「自分は本当はどうしたいのか?」

その問いを、私たちは何度も見て見ぬふりをしてしまう。正しさや安定、誰かの期待や社会のまなざしに背中を預けて、「まあ、これでいいか」と折り合いをつけて生きていく。

しかし、竹澤さんはいま、その「折り合い」の向こう側にある景色を見ようとしている。

思い切って何者でもなくなること。それは決して「逃げ」ではなく、むしろ、自分の人生に責任を持つということなのだと思う。

社会が用意したテンプレートの「しあわせ」になじめなくてもいい。

まだ言葉にならない「好き」や「違和感」に、少しずつ輪郭を与えていく時間こそが、人生を自分のものにしていく営みなのかもしれない。

STAFF

photo / text : Nana Nose