#17 [2025/07.17]

せんぱいたちの、このごろ

先のことは、あんまり考えていません。そのときどきで自分の心がワクワクできるかどうかで道を選んでいきたいと思っています。

崎山美咲さんMisaki Sakiyama

こう語るのは、神戸を拠点にフリーランスとして活動する、崎山美咲(さきやま・みさき)さん、27歳だ。

現在は、「このごろ」の編集とコミュニケーションディレクターを務めるかたわら、週に数日は地域のオーガニックショップで働きながら、自ら制作したドキュメンタリー映画を全国で上映するなど、多様な肩書きを横断しながら生きている。

その裏には、自分の心が「ワクワクする方へ」正直に動き続けてきた日々があった。

価値観が覆された小学生時代

それでも自分を変えようとは思わなかった

大阪で生まれ育ち、6歳までコテコテの関西弁に囲まれながら、ユーモアのあるやりとりが日常にある環境で育った崎山さん。

小学校入学のタイミングで、父の転勤で名古屋へと引っ越してからは、自分の価値観が覆される日々を送ったという。

崎山さん:大阪で育ったからか、いつも人を笑わせることを考えていて。でも、「これを言ったらみんな笑ってくれるかも」と思って発言したことが、笑われるどころか引かれてしまったり、怖がられてしまったり。よかれと思って言ったことがことごとく誤解されて、友だちがなかなか出来ませんでした。

それでも、周囲に合わせて自分の性格を変えようと努力したり、学校を休んだりしたことは一度もなかったそう。

崎山さん:帰宅すると、母がいつも話を聞いてくれていたことは大きかったと思います。肯定も否定もせずに見守ってくれていました。

また、自分の気持ちやモヤモヤを、ノートにひたすら書くという習慣も、彼女の心を平穏に保つ手段になっていた。

崎山さん:書くことで、頭の中がどんどん整理されていく。 その過程で、なぜ嫌だったのか、モヤモヤするのか、少しずつ自分の気持ちの根っこを知って、自己解決できていたんだと思います。

「新しい自分になれる気がした」

中学入学と、また始まった葛藤

中学入学を機に、再び引っ越しをし、神戸へと移り住んだ崎山さん。

名古屋での孤独な日々が終わり、また新しい自分になれるかもしれない。

そんな希望を胸に、入学式の日を迎えた。

崎山さん:今度は絶対に友だちをつくりたい!と思って、自分から積極的にいろんな人に話しかけていた記憶があります。そのおかげもあって、友だちは何人かできたのですが、部活動ではうまくいかなくて……。

もともと率直に自分の意見を言う彼女の性格が、またもや壁を生んでしまう。

吹奏楽部に入り、楽器を吹くこと自体は楽しかったが、意見のぶつかり合いが多かったという。

崎山さん:違和感を感じるとすぐに口に出してしまうんですよね。当時は、我慢したほうがうまくいくこともあるっていうのを、知らなかったんでしょうね(笑)

しかし、そういった人間関係の悩みに引きずられることなく、部活も勉強も一切手を抜かなかったという崎山さん。

崎山さん:負けず嫌いな性格は昔からで、なにをするにも一生懸命。進学する高校を選ぶときも、偏差値表を上から順に見て、自分の学力で届きそうな一番上の高校を選択しました。

両親が誇れる自分でありたい

無事に第一志望の高校に合格。そこには、これまでになく気の合う友人たちが待っていた。

崎山さん:高校生活はめちゃくちゃ楽しかったです。すごく話の合う友人がたくさんできて、毎日が充実していました。

中学に続いて入った吹奏楽部でも、フルートを手にコツコツ努力を重ねる日々。

勉強も抜かりなく、持ち前の負けず嫌いな性格で、いつも目の前のことに全力で取り組んでいた。

そして迎えた大学受験。

将来どんな仕事をしたいかはまだ見えていなかったが、「家族が誇れる自分でありたい」という思いが、大学選びの軸になったという。

崎山さん:昔からずっと、両親との関係性がよかったこともあって、誇れる娘でいたいと思っていたんです。だから大学も、まずは名の知れたところに行きたいという気持ちが大きかったですね。

そんな想いで、第一志望に決めた大学の複数の学部を受験し、いくつかの学部に合格。

学部選びの際に決め手になったのも、どこに行けば就職に有利かという現実的な視点だった。

崎山さん:正直、何を学びたいかというより、どこに行けば両親が誇れるようないい会社に就職できるかという基準で考えていて、最終的に商学部を選びました。

カンボジアでの活動をきっかけに

道が拓かれていった大学時代

晴れやかな気持ちで大学に入学してみると、想像とは異なる世界が待っていたそう。

崎山さん:とにかく人数が多くて、授業もなんだか受け身な雰囲気で……。授業態度も緩い。正直、ここで4年間を過ごすのかと、絶望してしまいました。

両親が高い学費を払ってくれているのに、自分は何をしているんだろうという罪悪感にも似た感情が募っていった。

そんな大学生活のなかで、唯一心が動いたのが、ボランティアサークルでの活動だったという。

カンボジアに教育支援を行う団体で、彼女はそこにのめり込んでいく。

崎山さん:実は中学生のとき、カンボジアで地雷の問題に取り組む日本人を特集したテレビ番組を見て、ずっと頭の片隅に残っていたんです。大学に入ってビラをもらったとき、「これだ!」と思いました。

学部の単位は卒業に必要な最小限だけを確保し、あとはサークル活動に注力。毎年カンボジアを訪れ、現地の人々との交流を重ねた。

崎山さん:私たちが取り組んでいたのは、現地で運動会を開催するというもの。学校を建てるボランティアはよく聞くと思うのですが、実際建てても、さまざまな理由で通い続けられない子がたくさんいるんです。だったら、まずは楽しい場をつくって、また学校に行きたいと思ってもらえるイベントを開催しようと。

児童労働や家庭の事情で学校から離れてしまった子どもたちが、もう一度足を運びたくなるようなきっかけをつくる。

そんなソフト面からの支援を大切にしていた。

もっとダイレクトに

「ものの向こう側」と向き合いたい

活動を続けるうち、崎山さんの中で、その思いはどんどん強くなり、大学3年の秋には休学して現地のNGOでインターンを経験。

カンボジアの人々が作る小物雑貨のオンライン販売や、販路開拓に携わるなかで、「もっと生産者の顔が見えるかたちで、彼らの声を届けたい」という気持ちが芽生えていったそう。

崎山さん:利益よりも、生産者の生活が少しでもよくなってほしい。商品が売れること自体が、喜びになるような仕事がしたいと思いました。

そうした思いに応えるかたちで選んだ就職先は、世界中のフェアトレード商品を扱う企業だった。会社の理念に共感し、EC担当として約3年間勤務。

しかし、日本と現地との距離を感じてしまう日々。会社を通しての発信だけでは伝えきれないことがある。

もっとストレートに届けたい。そう思った彼女は、ある決断をする。

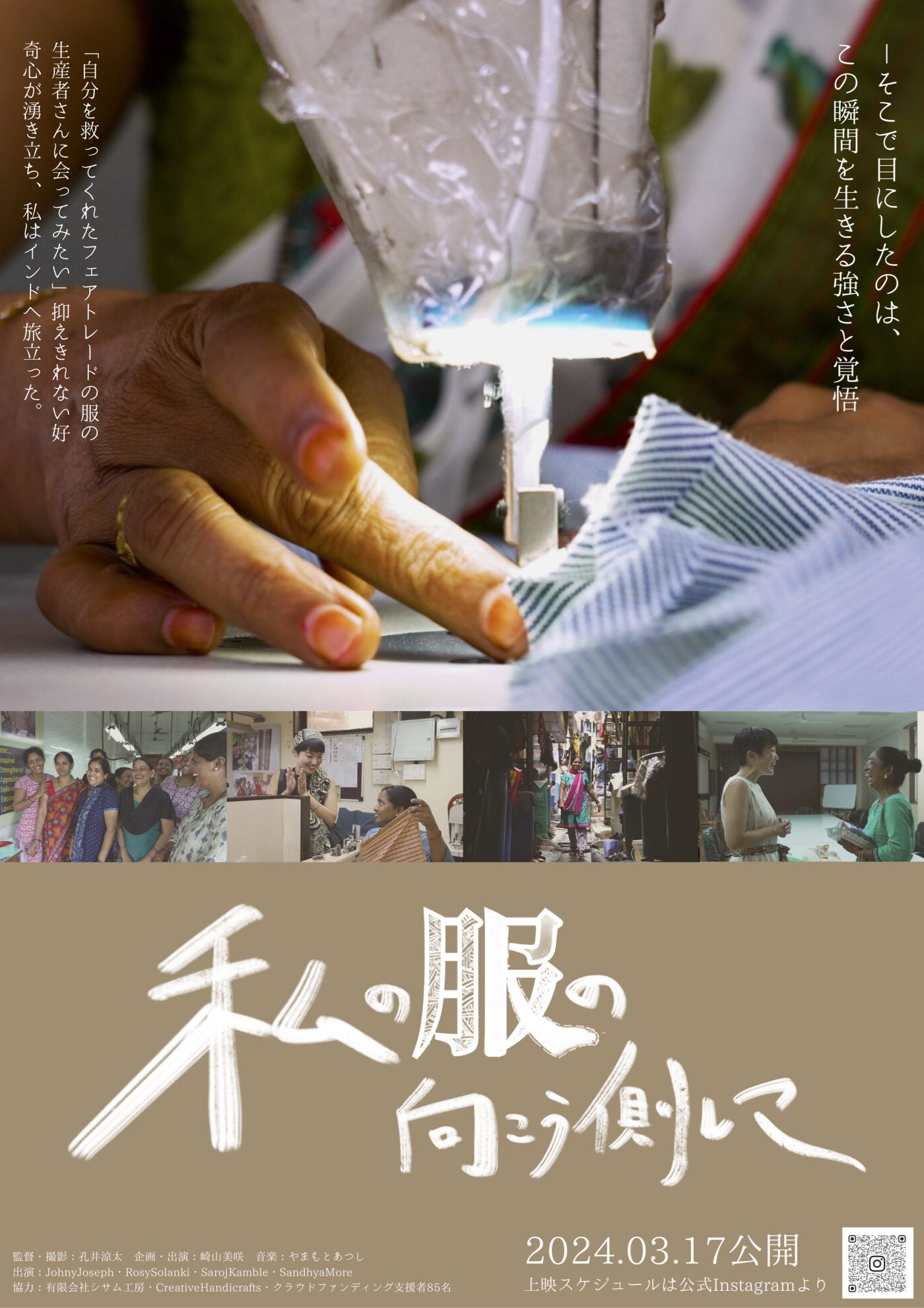

崎山さん:会社を辞めて、ドキュメンタリー映画を撮ろうと思ったんです。

商品を通してではなく、もっとダイレクトに彼らのことを伝えられる方法を考えた先の答えだった。

その後、ドキュメンタリーを撮ったことのある大学時代のサークル仲間とともに、インドのスラム街で2週間の滞在撮影を行い、2024年に映画を完成させた。

全国各地で上映を重ねるなかで、「伝わっている」という実感を強く持ったそう。

崎山さん:泣きながら感想をくれる方もいて。あと先考えず、やりたい気持ちだけで行動して、大変だったことももちろんあったけど、つくってよかったと心から思いました。

映画制作を終えたことで、「フェアトレード」という枠の中で、自分のやりたいことにひと区切りがついたと感じた崎山さん。

崎山さん:フェアトレードを訴える自分も、それ以外に好きなことがある自分も、全部ひっくるめて私。今度はそれ以外の部分にも目を向けてみようと思いました。

自分のワクワクに耳を澄ませて

道を選んでいく

新しい自分と向き合ってみたい。

そんななかで出会ったのが、地元のオーガニックショップとWEBメディア「このごろ」だった。どちらも偶然SNSで求人を見つけたそう。

崎山さん:地元の農家さんと丁寧に向き合いながら野菜を届けるオーガニックショップの姿勢は、これまでやってきたことと根っこは同じだと感じています。「このごろ」も、昔からモヤモヤを書くことで整理してきた自分の延長線上で、悩める同世代に向けて言葉を届けていて。異なるようでいて、どちらも誠実に伝えるという点では通底しているんですよね。

しかし、この先の生活のことは、あまり明確に考えていないという崎山さん。

崎山さん:今の生活が続いたらしあわせだなとは思うけど、先のことはあんまり考えていないんです。これまでもそうしてきたように、そのときどきで自分の心がワクワクできるかどうかで道を選んでいきたいと思っています。

どこかへ向かおうとしなくてもいい。

ただ、心のコンパスが指すほうへ。

いくつもの選択が、やがて自分だけの素敵な地図をつくっていくのかもしれない。

そんな崎山さんから、おすすめの一冊

『理想の自分をつくる100の法則』

著 :ティボ・ムリス

訳:弓場隆

発行:ディスカヴァー・トゥエンティワン/1,650円 (税込み)

崎山さん:この先何をして生きていきたいのか、全然わからなかった就活の時期に、本屋さんでたまたま出会いました。この本と一緒に、ノートを広げて自己分析をするうちに、自分を深く知ることができていきました。今でも定期的にこの本を使って、自分へいろいろな質問をするようにしています。

STAFF

photo / text : Nana Nose