#05 [2024/01.15]

せんぱいたちの、このごろ

人は日々変化していくもの。

その変化に対して

いつもまっすぐに向かっていける

瞬発力を持っていたいです。

椋本湧也さんYuya Mukumoto

こう語るのは、現在業務委託で出版社や北欧家具のブランドの仕事を請け負いながら、その傍らで自身の問いを探求すべく本の制作活動に奮闘する椋本湧也さん、29歳だ。

私が彼に初めて出会ったのは約2年前。

「会うたびいつもがんばるエネルギーをくれる人」ってきっと彼のことを言うんだと思う。学びを止めず、前に進み続ける彼が一体どんな人生を歩んで来たのか、私自身も密かに気になっていた。

自分ではない誰かに

支配されていた10代

椋本さん:10代のころまでの自分の価値観は、自分ではない誰かに支配されたものでした。

もともとサッカー選手を目指していた父の勧めで、幼少期から高校卒業までサッカーを続けていた椋本さん。高校はサッカーの強豪校に入学し、数々の選手権や全国大会にも出場するほど本気で取り組んでいたそう。

椋本さん:よく覚えていることがあって。高校はサッカーと勉強の両方の推薦で入学したんです。推薦で合格した3人の生徒は入学前に校長先生に呼ばれ、「あなたたちは学校の見本だ」と言われたんですね。そのころの自分は本当にピュアだったので(笑)みんなの見本にならなければいけないと思い、サッカーも勉強も必死にがんばっていました。もちろんどちらにも面白い側面はあったものの、自分で好奇心を持って取り組んでいたというより、それを両立してがんばっていないと自分の存在意義や他者からの評価がなくなってしまうのではないか?という気持ちの方が強かったです。

楽しさとモヤモヤが共存しているような感覚がずっとありながら、当時はその感覚をまだ言語化出来ずにいたという。そんな生活に転機が訪れたのは突然のことだった。

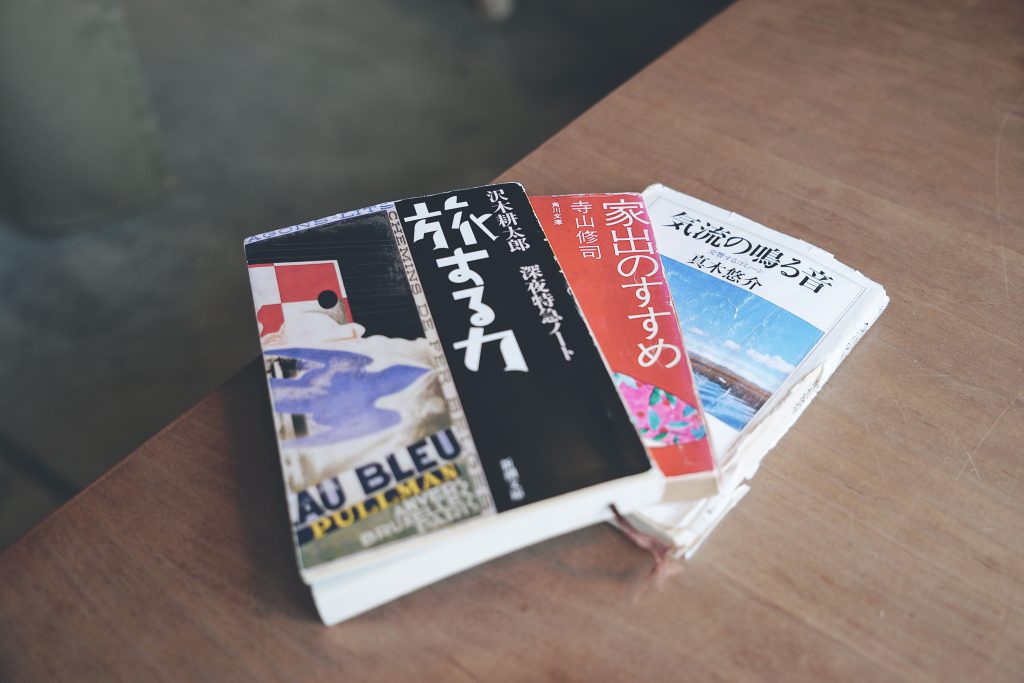

沢木耕太郎の『深夜特急』が

すべてを変えた。

これまでの生活から飛び出していく20代

椋本さん:高校3年のある日、親友が突然、沢木耕太郎の『深夜特急』をプレゼントしてくれました。物語は、沢木さん自身が1970年代にインドのデリーからロンドンまでを乗合バスで旅したときの話。いわゆる世界を飛び出していく物語で「そんなことができるのか!自分もやってみたい!」と、初めて外側ではなく自分の内側から湧き上がる好奇心を感じました。

高校のサッカー部を引退した後は映画館でアルバイトを開始。貯まったお金で旅に出る生活を送った。旅をして何を得られるのかは分からないけれど、とにかく衝動を信じ、自分で選んでいく人生をその時から歩き始めたという。

椋本さん:これまでは誰かのためにサッカーをして勉強をする。そういった枠の中でずっと生きてきたけれど、その枠から本や旅を通して飛び出していく。その解放の動きが私の20代です。

大学入学後は国際関係学を専門に学び、さまざまなメディアや映画作品に影響を受け、旅の行き先を決める事も多くなったそう。

椋本さん:例えばサン=テグジュペリの『星の王子さま』に影響を受けてサハラ砂漠に行くとか、ユーゴスラビア紛争の映画を見てボスニア・ヘルツェゴビナに行くとか。そのどれもが自分を強烈に変化させるきっかけになっていて、いつしか私の中には「今いる世界から飛び出して、自分らしく生きていきたい」といった想いが生まれていきました。

しかし、具体的にどういった方向に進み、その生き方をかなえていけばいいのかは自分でも分からなかったという椋本さん。

椋本さん:悩んでいても仕方がないので、とにかく一旦仕事に就こうと、とりあえず自分の好きなものから旅行会社への就職を決めました。

下:社会人になって初めてのお給料で購入したデンマークの建築家アルネ・ヤコブセンがデザインした腕時計

理想の場所は

自分でつくるしかなかった

旅行会社では3年間、企画からWEBマーケティングまでをこなし、着実にキャリアアップの道に進んでいたそう。しかし彼の中には、ふつふつと湧き上がってくる外の世界への欲求があったという。

椋本さん:働くことは楽しかったけれど、自分らしくいられたかと言われるとむずかしくて。ここではないどこかに、より自分らしく輝ける場所があるのではないか?というユートピアを求めていた気がします。

その想いを打ち破ったのはコロナだった。2020年、どんどんと国境が封鎖されていき、旅行も出来なければ、企画も出来ない。先の見えない中で「これは何かを変えるタイミングなのではないか?」と、退職を決意。

椋本さん:高校時代の旅への衝動と同じく、辞めること以外は何も考えていませんでした。退職後数ヵ月間、これまで自分が影響を受けてきた本をもう一度じっくり読み直す時間を作ったんです。その時にまた『深夜特急』を読んでいて、ふと働き方(生き方)には3つの思想があると思いました。

彼の考えた思想とは、待つ思想、走る思想、そして自分でつくる思想。

「待つ」というのは場所を変えずに、そこで得られる仕事をこなし、ひとところで花を咲かせること。「走る」は待つことが合わず、転職や旅をしながら外に向かって生きること。そして最後の「つくる」は自分でユートピアをつくること。

椋本さん:どこかに自分の求めるユートピアはあると思っていましたが、きっとそれは自分でつくるしかないんだと気がつきました。じゃあ自分で何かをつくってみようと思ったときに始めたのが、本の制作だったんです。もちろん本を作るための知識はありませんでしたが、当時の自分は沢木耕太郎さんが『深夜特急』の旅に出た歳と同じ26歳。「一体どう生きればいいの?」というモヤモヤした問いだけを携え、世界中の26歳の今の気持ちを集めた本をつくろうと動き始めました。

重要なのは自分が今いる世界以外に、

もう一つの世界を持つこと

衝動に駆られると驚くべき行動力を発揮する椋本さん。さまざまな人に声を掛け、彼の想いに共感してくれる人や本作りの手助けをしてくれる人も見つかった。いよいよ形が見えてきたところで、本の制作費を稼ぐために彼はまた働き始めた。

椋本さん:もともと興味のあった北欧家具の会社がタイミングよく求人を出していて。そこで働きながら本の制作に並走するという2本軸が自分の生き方になりました。旅行会社で働いていたころは、自分の内側から湧き出る活動を何もしていなくて、もっと違う場所を求めていましたが、内側の活動と外側の活動を両立することでバランスが整い、相乗効果も生まれ、どちらもがんばれました。私は、自分が今いる世界ともう一つの世界を同時に持つことが自分らしくいられる方法で、私にとっての理想の生き方なのだと思いました。

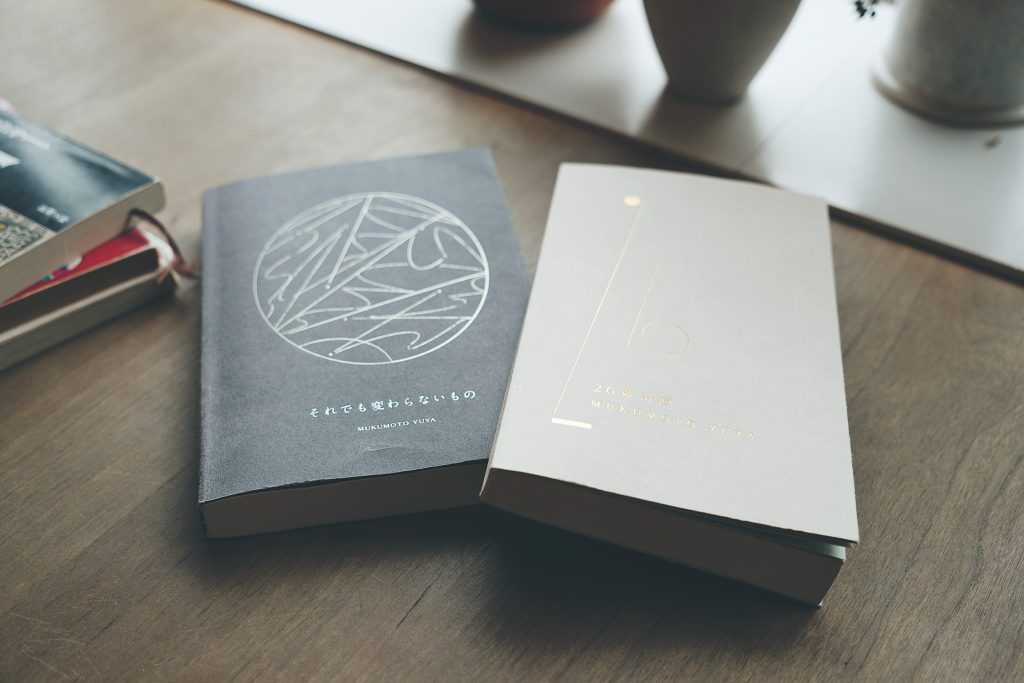

2021年、1冊目となる『26歳計画』を、2022年には2冊目となる『それでも変わらないもの』を出版。2冊目を出版する際の働き方も日々模索しながら変化させていったという。

椋本さん:1冊目の時は北欧家具の会社でも正社員としてフルタイムで働いていましたが、2冊目からは本の制作の比重をもう少し大きくしたいという思いで、自分の好きな時間で働くことのできる業務委託型に変更し今に至ります。

2024年の初めには戦争をテーマにした3冊目の本『日常をうたう』を発売予定だそう。自分らしくいられる方法を見つけながらも、今後も変化していくことには柔軟でいたいと話す椋本さん。

椋本さん:人は日々変化していくものです。その時々で自分の中に強烈な問題意識が出てきます。今いる場所ややっていることに依存するのではなく、その問題意識に対してまっすぐに向かっていける瞬発力を持ち続けたいと思っています。

行った先に何が待っているのか、自分は何を得られるのかは分からないけれど、とにかく突き動かされる場所に行ってみる。その勇気と行動力が「自分らしい生き方」を見つける大きなヒントになるのかもしれない。行動の出発点はいつも外側ではなく「自分」であることが重要なんだと、彼の人生から教えてもらった。

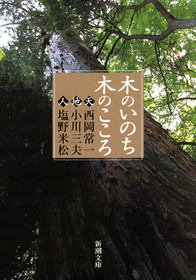

そんな椋本さんから、オススメの一冊

『木のいのち木のこころ』西岡常一著、小川三夫著 、塩野米松著/新潮文庫/1,155円(税込)

椋本さん:宮大工の棟梁である西岡常一さんが、どのように仕事に向き合い、どのように次の世代に技と知恵を継承してきたのかが書かれています。一見、自分の暮らしに関係はないように思えるかもしれませんが、彼らの視点や考え方は自分も見習いたいと思うことばかりで、1年に1回は読み返しています。きっと皆さんも読んでみたら背筋が伸びると思いますよ!

STAFF

photo / text : Nana Nose