-部員のつぶやき-

大いなる助走

昨今、政界や芸能界のハラスメントやスキャンダルが大きく取り上げられている。また、エンタメやバラエティにおいても人を傷つけない笑いが求められ、コンプライアンスが最も重要な要素になってきている。

美しいこと、清潔であること、傷つかないこと。このようにクリーンな社会へと進むことを、「ホワイト化社会」「ホワイト革命」と言うそうだ。もちろん生きている中でハラスメントはない方がいいし、汚く濁った社会であるよりも美しい方がいい。

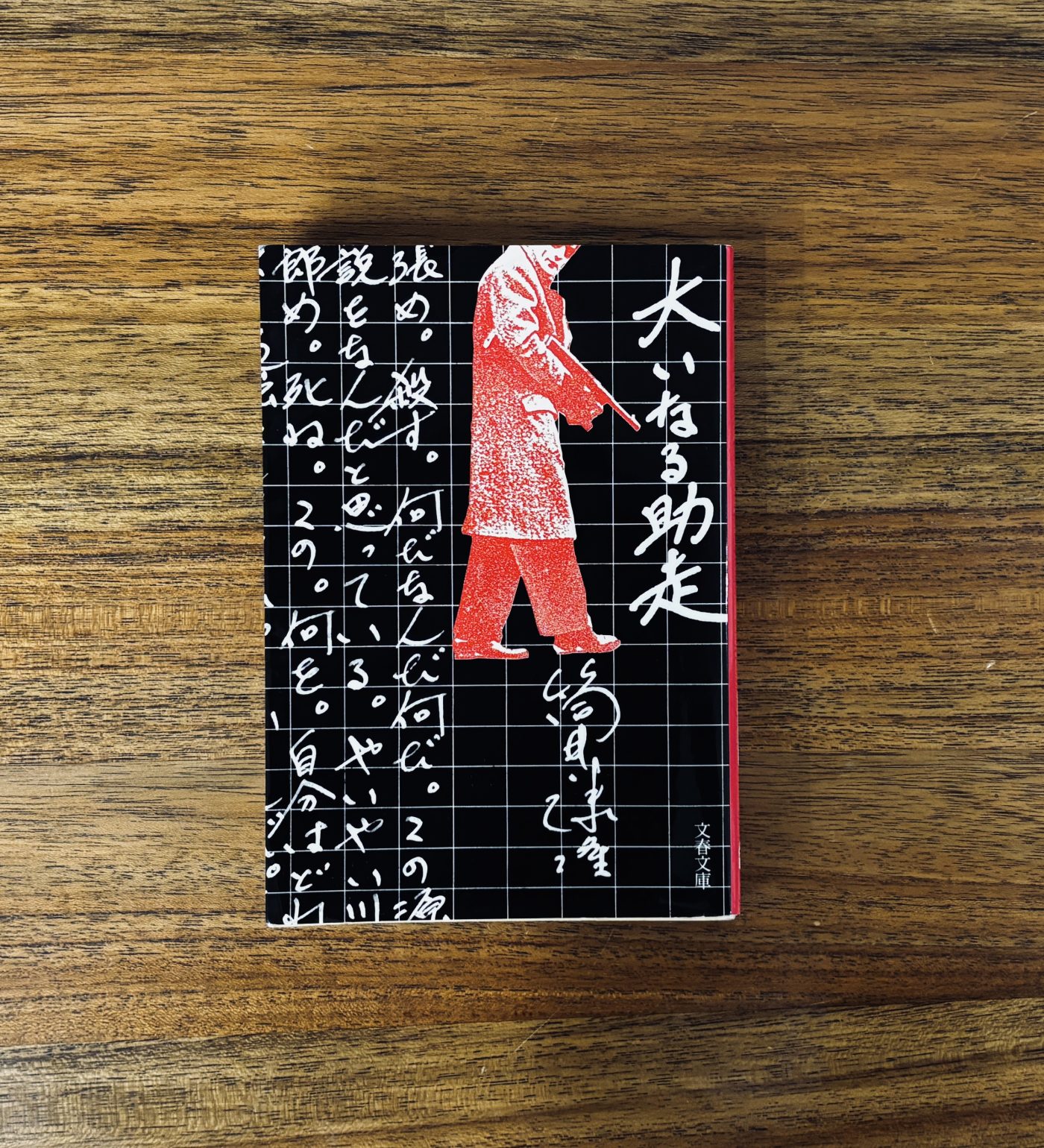

今回は文学や文壇の裏側をブラック・ユーモアたっぷりに書いた、筒井康隆作の「大いなる助走」を紹介したい。

(※以下かなりネタバレを含む)

サラリーマンの市谷京二は文学に憧れ、会社で働く傍ら「焼畑文芸」という地方同人誌グループに参加し作品を出す。ある日、グループの主催者から「想像で書くのではなく、サラリーマンならば自分の個性を出すべきだ」とアドバイスを受け、勤務する会社や内部で行われる不正を元にした「大企業の群狼」という小説を書く。焼畑文芸に掲載された作品は文壇にまで届き、中央の文芸誌「文学海」(文藝春秋の文學界がモチーフだろう)に掲載され、さらには直廾賞(直木賞)候補作となる。

前半の魅力は、やはり同人誌グループの醜さであろう。メンバー全員がお互いを意識し、そして見下している。社会性の欠けた者たちが「文学とは何ぞや」と論争を繰り広げ、意識の高い言葉を駆使しながら罵りあう。しかし、市谷が直廾賞候補となると全員が一斉に怒り、嫉妬し「頼むから落ちてくれ」と必死に祈るのだ。

ここに筒井康隆の「文学」への皮肉を感じる。ハードルの高さや複雑さ故に難しい印象のある「文学」。さらにはそこに居座り、天狗になって大きな声で語り合う人々。表面は厳かであっても、結局中身はスカスカで陳腐なものであるという風刺を大いに感じる。

後半、作品が順調に進む一方、内部告発をしたことにより会社をクビにされ、さらには同人グループからは鼻つまみ者となり居場所を失ってしまう。後のない市谷は、なんとしてでも直廾賞を受賞しなければならない。担当編集に直廾賞獲得のアドバイスを受け、文豪と言われる選考委員達に大金を積み、自分の愛する女性、さらには文字通り自身の身をも捧げる。受賞のためにあらゆる活動を行った市谷だが、結果は残念ながら落選。文学、そして直廾賞に全てを捧げた市谷は限界を迎えてしまい、ついにある行動を実行する…

後半は何と言っても文壇への批判が輝く。1979年ごろに直木賞選考委員であった作家の名前をもじって表現しているのだ。これに怒り出版停止を求めた作家がいたとのうわさもある。ここまで書かせるのも、筒井自身が直木賞に3回選ばれたが全て落選したことへの私怨が理由であろう。自分を認めなかった人間を徹底的に辱めてやるという思いがヒシヒシと伝わり、読み進めるたびについつい笑ってしまう。エネルギーの込められた作品は、どんなに時間がたってもその香りを感じることができるものだ。(あとがきには私怨ではないと書いてあるが、作中で文壇や編集のSF作家への対応の酷さを数ページにも渡ってもの凄いスピード感で書いているのもポイント)

「大いなる助走」は一貫して登場人物を皮肉る。人生をかけたが全てを毟られ、狂うしか道が残っていない市谷。ぬるま湯の中でお互いの足を引っ張り合う同人誌グループのメンバー。文壇という世界に胡坐をかいて私利私欲を働く文豪…

どうやら半世紀経っても世の中はそこまで変わってないらしい。

社会がホワイト化する一方で、傾けば傾くほど反動が大きいのも事実。された恨みは恨みでしか返せない。「罪を犯したことがないものが石を投げなさい。」と言われても、己の罪は知らぬふりで他人に石を投げている。

人間の性(さが)は論ずるよりも沈黙が賢い時代なのかもしれない。

text&photo:タケナカ(フェリシモことば部)