長期化するロシアによるウクライナ軍事侵攻、国内外で相次ぐ大規模な自然災害など、難民問題をはじめとする国際的な課題は年々深刻化しています。

こうした中で、難民支援、障がい者の自立支援、大規模災害の被災地支援など、人々の命と生活を守る活動に取り組んでいるのが、認定NPO法人 難民を助ける会(AAR Japan)です。

今回はジャーナリストであり、AAR Japan広報コミュニケーション部/関西担当(神戸駐在)としても活動されている中坪央暁さんにお話を伺いました。

認定NPO法人 難民を助ける会(AAR Japan)

1979年に設立。

46年の歴史を持つ「日本生まれの国際NGO」。

世界18の国と地域で難民支援、障がい者の自立支援、大規模災害の被災地支援に取り組む。

公式HP:https://aarjapan.gr.jp/

公式インスタグラム:@aar_japan

中坪 央暁 AAR Japan/ジャーナリスト

毎日新聞社の海外特派員・編集デスクを経て、国際協力機構(JICA)の派遣でアジア・アフリカの紛争復興・平和構築の現場を継続取材。

2017年AAR入職、バングラデシュ駐在としてロヒンギャ難民支援に約2年間携わる。

著書『ロヒンギャ難民100万人の衝撃』、共著『緊急人道支援の世紀』、共訳『世界の先住民族~危機にたつ人びと』ほか。

人々の命と生活を守る AARJapanの活動について

ーAAR Japanの主な活動分野はどのようなものでしょうか。

AAR Japanでは紛争や、災害など自分ではどうすることもできない理由で困難に直面しながら生きる人々を支えるという思いをもとに、6つの分野で活動を行っております。

<AARJapan活動分野>

・難民支援

・障がい者支援

・災害支援

・感染症対策/水・衛生改善

・地雷・不発弾対策

・提言/国際理解教育

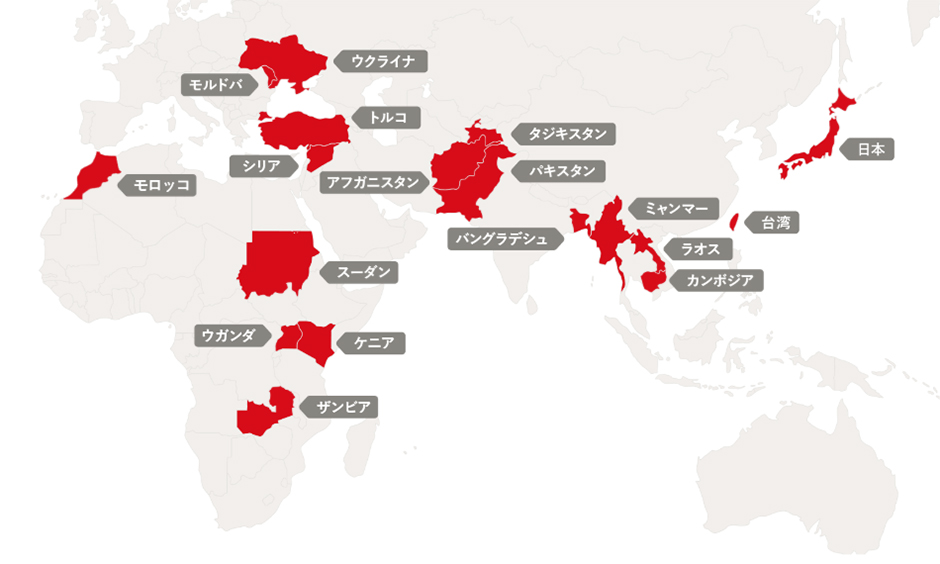

ー現在世界18の国と地域で活動されているとのことでしたが、具体的にはどういった国で活動されているのでしょうか。

難民問題が深刻化するウクライナや、中東のシリア、アフリカのスーダンなど。

アジアのミャンマーやカンボジアでは障がい者自立支援などの活動も行っています。

また日本では災害時の炊き出しや物資配布などの緊急支援を行っています。

その時々の世界情勢に合わせ、これまで65以上の国と地域で活動を行ってきました。

戦火の中で生きる人々に寄り添う ウクライナで感じた支援の必要性

ー特に今回は難民支援の一例としてウクライナでの活動について詳しくお話をお伺いしたいと思います。ウクライナへは中坪さまもジャーナリストとして現地で取材を何度かされたそうですが、現地で印象的だったことはありますか。

首都キーウの独立広場には戦死者を悼む無数の国旗や遺影が掲げられており、戦争がいかに多くの命を奪うかを物語っていました。

毎週、行方不明になった兵士の家族が集会を開き、捕虜になっていると思われる自分の家族を取り戻すよう政府に訴えかけていました。

そこには息子3人全員が出征しているお母さんもいて、非常に心が痛みました。

キーウ滞在中は毎晩のようにロシアによるミサイルやドローン攻撃がありました。

夜中から明け方にかけて、対空砲火がドローンを撃ち落す音に加え、ミサイルが着弾する「ドーン」という爆発音が夜通し続きました。

特にショックを受けたのは、前線で負傷して手脚を失った兵士たちのリハビリ施設を訪れたときです。戦争で負傷するということは、こういうことなのかと痛感しました。

―現地の状況をお伺いして、戦争が日常の中に深く根を下ろしていることを痛感しました。難民の方はどういった状況に置かれているのでしょうか。

成人男性は祖国を守るために原則として出国禁止なので、難民の約9割が女性と子供です。

祖国に夫や父親を置いて逃げてきていることに対する精神的負担や、異国の地で女手一人で育てることの経済的な負担もあります。

最初のころは数百万人が一気に祖国を離れたのですが、そういった負担もあって、危険な状況にあると分かりつつもウクライナに戻る人も少なくありません。

ー今、中坪さんが危機感をもって感じている課題はどういったものでしょうか。

ロシアによる無差別攻撃が激化して状況はどんどん悪くなってきているというのを肌で感じています。

2022年2月に軍事侵攻が始まり、もうすぐ4年になろうとしています。

戦争が長期化していることで、欧州諸国でもウクライナ支援疲れが言われています。

人道支援の資金繰りがむずかしくなってきたり、初期と比較すると人々の関心もどんどん低くなってきてしまったり。

でも戦争は続いていて、生活や命を脅かされている人は今もたくさんいるわけなので、息長く支援を続けていかなければならないと考えています。

ーそういった状況でAARJapanはどのような支援に力を入れてこられましたか?

戦争が始まった直後はまず、隣国ポーランドの修道会と連携して、比較的安全なウクライナ西部にある修道院に身を寄せる女性や子供たちに食料や衣料品、子供服を送るなどの支援を行いました。

また、ウクライナ南部では、現地協力団体を通じて、戦闘地域から逃れてきた国内避難民や経済的に恵まれない家族に対し、支援物資や生活支援金を届けています。

地域のコミュニティセンターでは、戦時下で不安を抱える女性や子供たちの心理的なサポートもしています。

地域のソーシャルワーカーや心理療法士と連携をし、アートセラピーなどのワークショップなどを開催しています。

私たちにできること フェリシモ基金の活用例

ーフェリシモでは「地球村の基金」「もっとずっときっと基金」などを通じてAARJapanの活動を支援してきましたが基金が現場でどのように活用されてきたのでしょうか。

ウクライナではフェリシモからいただいた資金を、主に女性や子供たちへの支援に活用してきました。

戦争や災害などの人道危機が起きたとき、「何か力になりたい!でも自分にできることが限られていてもどかしさを感じる」というみなさまのお声が、私たちのもとにたくさん集まってきます。

そういった状況で、フェリシモさんの基金に参加することで、支援したいというお気持ちをAARが具体的な支援のカタチにして現地に届ける仕組みができています。

ー令和6年能登半島地震の際にもフェリシモの基金や支援物資が活用されたと伺いました。

昨年の元日に発生した震災でしたが、フェリシモ基金事務局から私に「何か協力できないか!」とご連絡があり、炊き出しのための緊急資金、および水がいらないドライシャンプーとウェットタオルをご提供いただきました。

被災地では断水が数か月続いたため、こうした水を使用しない衛生用品が現地の福祉施設などでたいへん喜ばれました。

みんなのBOSAI もしもしも ウォーターレスなバスタイム 全身リフレッシュ泡ソープ&ウェットタオル

ー最後に中坪さんから読者のみなさまにメッセージをお願いいたします。

ウクライナをはじめ世界の難民問題など、自分とは関係のない遠い国の出来事だと思う方もいるかもしれません。

しかし私自身は「世界は思うほど広くない」という感覚があります。

21世紀の今日、世界で起きるあらゆる事象、例えば環境問題や、戦争・紛争などは我々と全部つながっています。

自分と関係のない問題はそもそも存在しない、他人事は何一つないのだと思います。

だからこそ、日々のニュースで国内外の情報をキャッチしていただく、そして無理のない範囲で寄付などの支援に一歩踏みだしていただくことが大切だと思っています。

▼AAR Japanの活動に活用された基金はこちら

応援コメント ✍🏻️

コメント数 2 件