いにしえから仏具や茶道具、着物の帯締めなどに使われてきた、京都の伝統工芸“くみひも”。

色の掛け合わせによって趣の変わる優美な京くみひもで、スマホストラップを作りました。

7種類の色は、「推し色」が選べるようにとフェリシモオリジナルで色糸の組み合わせを選んでいます。

雅な日本の伝統技術を、暮らしの中や推し活に取り入れてお楽しみいただけます。

推し色×伝統工芸

ぽこぽことした凹凸感ががわいく、

またつややかな表面感があるこちらのくみひもは8つの糸の束を組み合わせた「江戸打ち」と呼ばれる組み方でできています。

色の掛け合わせが魅力のひとつである、くみひも。

推し色をアピールできるよう、何十種類もの色糸の中から、プランナーが悩みに悩んで選んだ4色を組み合わせたデザインです。

願いが叶うと言われている、叶(かのう)結びでできた縁起のよいチャーム付き。

こちらはひとつひとつ職人さんが手作業で結んで、ていねいに作られます。

推しの活躍への願いや、会いたいという願い、たくさんの想いを込めて身に着けてほしいチャームです。

イベント現場でも大活躍

スマホストラップとして使うのはもちろん、うちわや双眼鏡を首からぶら下げることも可能です!

日常でもイベントでも、肌身離さず推し色を身につけられて、日本のていねいなものづくりを気軽に楽しめる京くみひものスマホストラップです。

そんな推し色スマホストラップを製造いただいた、京都・宇治にある昇苑くみひもの工房を訪ね、

伝統的なくみひもの技術、そして新たなくみひもの可能性の広がりについて、お話を伺いました。

昇苑くみひも

1948年、京都の宇治で創業し、和装分野における、帯締めや髪飾りなどを作っていました。その後、時代の流れとともに、和装分野だけでなく、ジュエリーやインテリアなど幅広いジャンルでのくみひも用途を実現。

糸を組む。

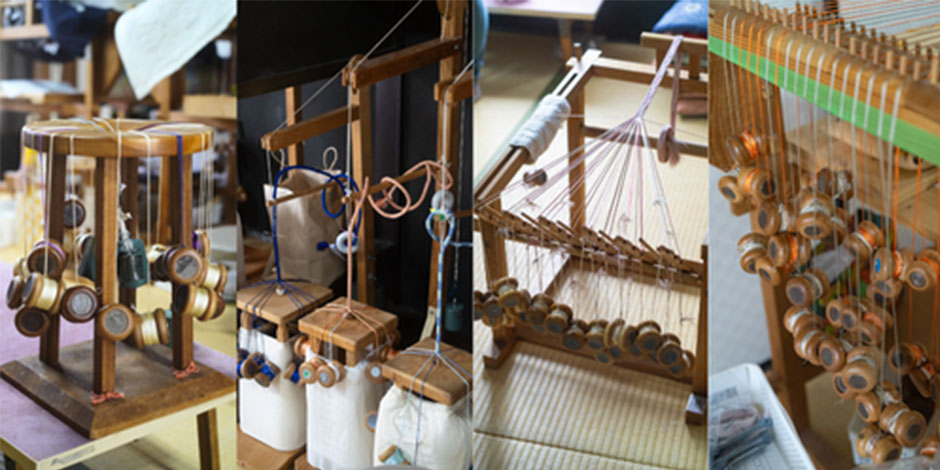

まずは、「手組」のお部屋にお邪魔しました。

くみひもの作り方は大きく分けて2種類あります。「手組」と「機械組」です。

「手組」は、こまに巻きつけた複数本の糸束の先におもりをつけて専用の台の中央にたらし、一束一束糸を動かして組んでいき、ひもができあがります。

中央のおもりが軽いと目のつまったひもができ、重いとやわらかいひもに仕上がります。

手組の台は4種類。丸台、角台、高台、綾竹台があります。

それぞれできあがるひもの形状が異なります。

特殊な柄や複雑なひもなど機械では表現できず「手組」でしか作ることができないひももあります。

また、色数が多く複雑な柄のひもほど組むことが難しく思えますが、実際は無地の一色のほうが次に組む糸がどれかわかりづらく糸を取り間違えたり、均一に組めないと糸の凹凸が目立ってなめらかにならなかったりするため、熟練の技が必要なのだそうです。

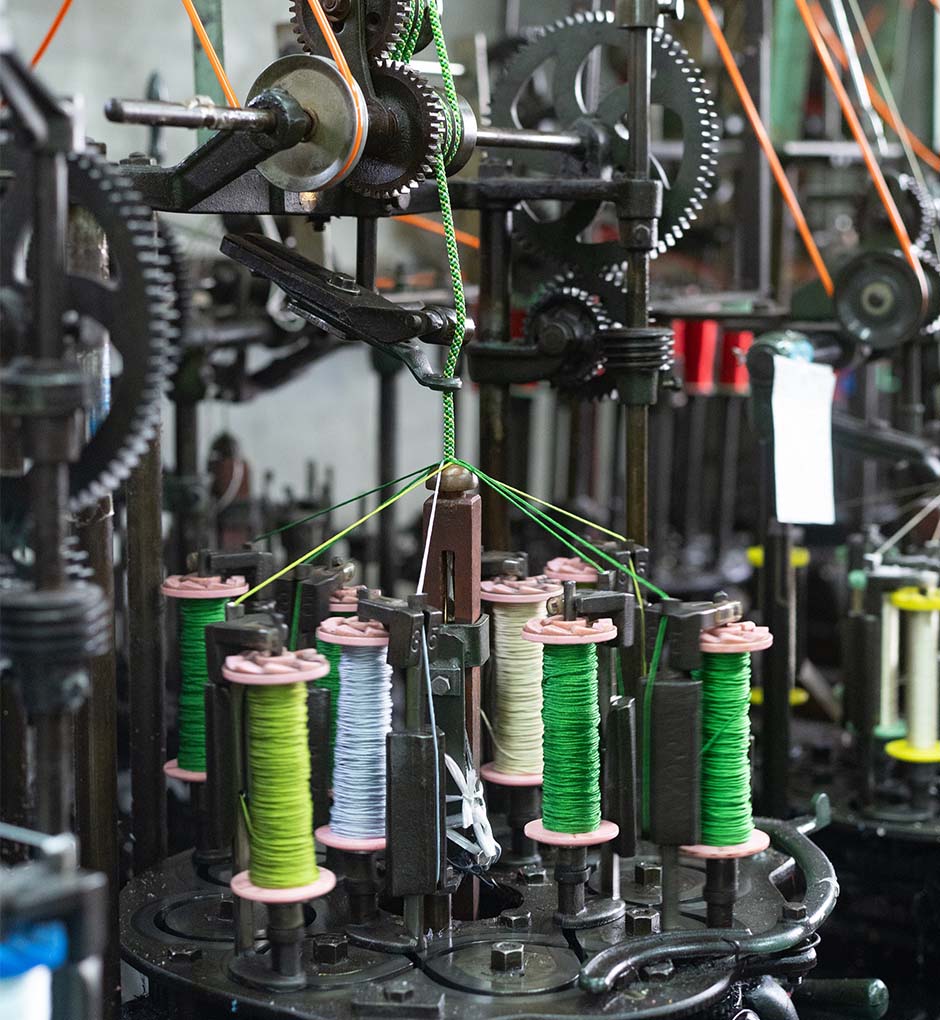

続いて、「機械組」の工場に案内していただきました。

「機械組」は製紐機(せいちゅうき)といわれる機械を使用します。機械自体もだいぶ古く、最も古い機械で50年以上使用しているものもあり、パーツ故障を少しずつ直しながら使用されています。

機械製とは言えど、おもりの重さの調整や、糸の取り付ける順番などのセッティングには、職人の経験と知識が必要になります。

そして、機械でひもを組むためには、その前後のいろいろな工程も欠かせません。

昇苑くみひもさんでは絹糸の場合、糸を染める段階から製造しています。色の豊かさは自社で染めているがゆえですね。

染め終わったら、その糸を枠に巻きとります。(糸繰り)

作るひもに応じて、必要な糸の本数や長さだけを枠に巻き取ります。(経尺:へじゃく)

この工程で糸の細かな状態を把握しておき、糸を機械にセッティングするまでを1人の職人が担います。

糸は、色やロットの違いによっても油分量等の状態が変わるため、パサつき具合などを把握したうえで、それに応じたセッティングを行う必要があります。

職人さん一人一人の知識と技術で、美しいくみひもができあがるのですね!

ボビンの下のレールに沿って、それぞれのボビンが動きながら糸が交差してひもが組まれていきます。

時計回りに動くボビンと反時計回りに動くボビンがあり、速いスピードで組まれていく様子は思わず見入ってしまいます。

ひもから生み出す、新たな形。

くみひもの商品づくりは、ほぼ手作業。

今回フェリシモでつくったスマホストラップについている、叶(かのう)結びのチャームも職人さんがひとつひとつ手づくりしています。

叶結びの中央部は、表が「口」、裏面が「十」に見える結び目の形であり、合わせて叶という文字ができるため、願いが叶う縁起のよい結び方として知られています。

作っているところを間近で見せていただきました。

ひとつの叶結びを作るのに5分ほど必要で、ひとつひとつ工程と時間をかけたていねいな手作業があって、叶結びができあがります。

現代にあう、くみひもの形とは。

伝統的な日本文化のひとつであるくみひもですが、新たな時代が到来しては過ぎていく中で、どのような形で受け継がれていくのでしょうか。

もともと和装に使用されていたくみひもは、和装文化の衰退とともに、新たな用途を模索していくこととなりました。

そんな中で昇苑くみひもさんは、現代に合わせて、アクセサリーやストラップなど、常に新しいくみひもの役割を探しながら”ものづくり”に取り組んでいます。

八田さん)

この伝統を残したいという思いよりも、

昔からあって ”いいもの” を新たな時代の人たちにも ”いいもの” と思ってもらいたいです。

見た目がかわいいなど、さまざまな入り口から、「使いたい」「買いたい」というきっかけづくりをして、「くみひもっていいものだよね」と新たな時代の人たちに思ってもらえるようにしたいです。

日本の伝統技術、京くみひものよさを今に伝えていく、昇苑くみひもさんのものづくり。感じていただけましたでしょうか。

ご自身の何かを好きな気持ちや、日々の暮らし、ちょっとしたものを”いいもの”、日本の伝統文化で彩ってみませんか。

🕺 応援したい気持ちをコメント